いやー、いつ頃からでしょうか?

派手な柄物が街から消え去ったのは。

1960~70年代には結構多かったです。戦後の洋裁学校全盛期をうけて、婦人物はスーツにしろワンピースにしろ柄物があふれ返っていました。私も母に中一の時、姉と色違いで大胆な流線模様のワンピースを作ってもらった記憶があります。姉が大学に入学する時も母は白地にカラフルな花が散ったスーツを仕立てていました(1968年頃か?)。残念ながら私達はその年くらいから母の手作りを完全に卒業して既製服を買うようになり、私が大学に入学する頃(70年代)には完全に既製服一辺倒になっていました。

それでも街の生地屋さんは健在で、手作り派のマダムたちは“ドレスメーキング”や“装苑”を見ながら夢中になって服作りに励んでいました。生地屋さんでは好みの生地でオーダーすることもできましたし「デザイン」が本当に自分起点の行為だったと思います。

そんな古き良き時代はファストファッションとともに消滅し、ユニクロやジーユー、無印良品、しまむら、ワークマン、ハニーズなど低価格帯のショップは無地もののオンパレード。柄物があるとしたらストライプかチェック、小花くらいでしょうか。ユニクロではマリメッコとのコラボもありましたが大胆な花柄は一般受けしなかったのか、値下げされました。時代はより汎用性にとんだ無地ものにシフトしているのでしょう。

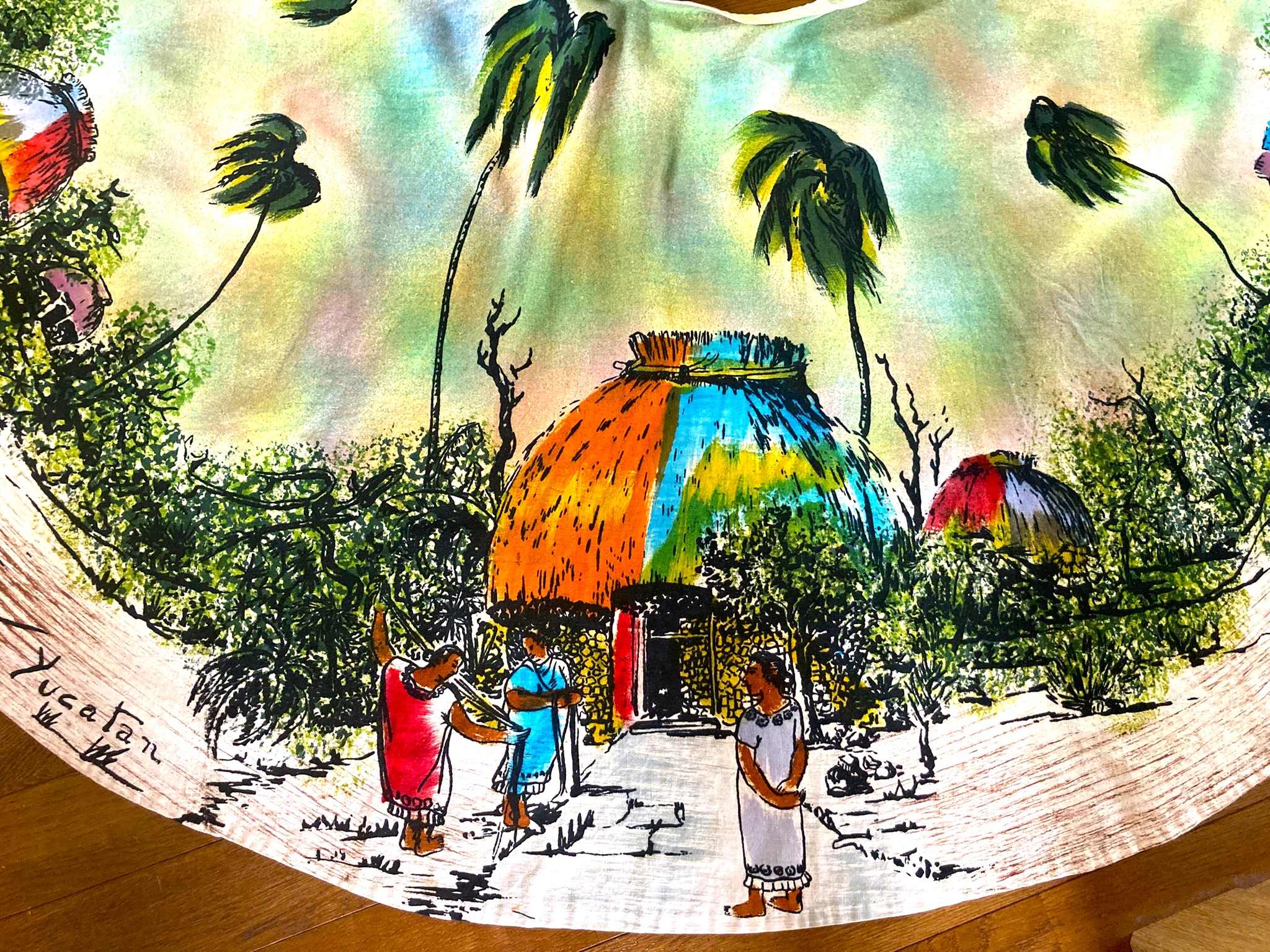

今や衣料品にかける費用がバブル期の半分だとか。本日付(2025.9.25)の中国新聞には「衣服代バブル期から半減、一人月3336円に」という記事がありました。服購入額の減少率第1位は松江市。65.3%で支出額は6782円から2353円に減じたそうです。一畑百貨店の閉店が関係しているのか?とも思いましたが閉店は24年1月ですから2024年全体の支出には直接関係ないようにも思います。ちなみに私の住む広島県は第31位で47.8%減。47都市すべてがマイナスですからいかに日本国民が衣服にお金をかけない時代になったかが分かります。

お金をかけないのか、かけることができないのかはこの調査からは分かりませんが、少なくとも私に関してはお金をかける必要を感じなくなったことが一番大きいです。

以前は(少なくとも10年前までは)結構じゃんじゃん買っていました(笑)

オンラインで買い物をするようになったのは2000年あたりからだと思います。ディーゼルやリプレイなどイタリアンブランドを扱っているショップ(確か岡山?)のサイトから購入したり、ヴィンテージに興味があった頃はそれ系のショップをネットサーフィン(←今や死語)してみたり、本当に毎日いろいろなアイテムを見て回るのが楽しかったです。

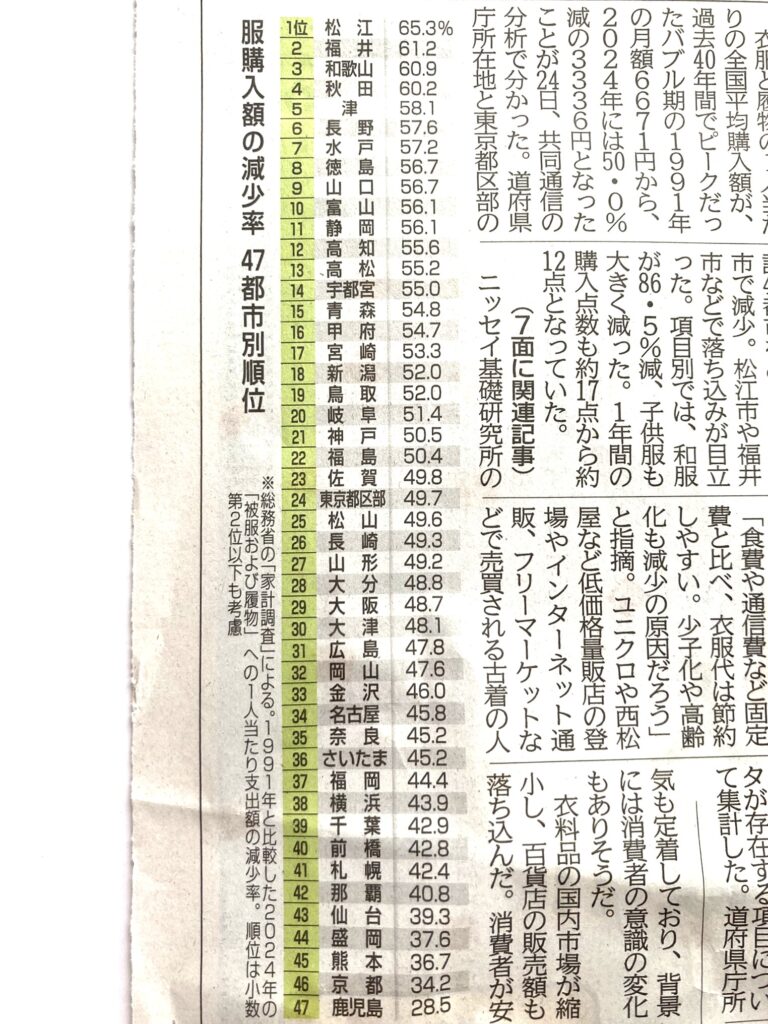

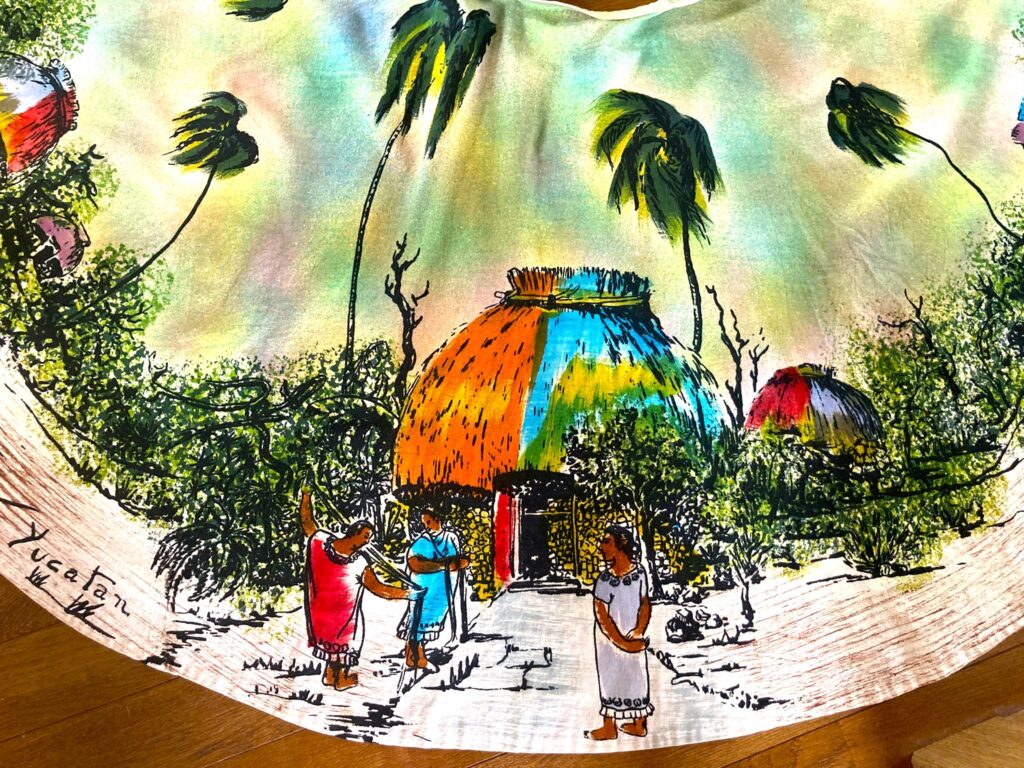

その頃購入したのがこちらの手描きのスカート。もともとは巻きスカートだったのですが、10年くらい前にファスナー開きにリメイクしました。

ラベルにあるNAITAN、HAND PAINT、MEXICOを頼りにググってみたら海外のサイトですが似たような巻きスカートがたくさん出てきました。どうやら1950年代に生産されたもののようで、柄が複雑なものは4万円を超えていました。

確かにこれが手描きなら制作も大変ですよね。

左下にサインのようなものがありますが、これって本当に全部が手描きなのでしょうか?

木や人物、建物の骨子となる黒線だけは木版かなにかで入れておいて、その後で色付けを行ったのではないか?という疑問も湧きましたが、そんな大きな版を作ること自体が手間ですよね。

熟練工ならこのくらいの絵付け、1日で出来たのかもしれませんし、それで暮らしがなんとか成立していたのなら良いのですけど。

このスカートは夏場にしか着用しませんが、柄物のもつエネルギーは眩い太陽の日差しにも負けません。絵柄自体の意匠性が大人しくはしてくれない印象です。

無地ものに慣れきった私たちの暮らし。

シンプルでさりげなくスマートなのも良いですが、たまには凝ったペイズリー柄や幾何学模様などをスパイスとして使ってみるのも楽しいかもしれませんね。古着屋さんならあるかもしれません。